网站服务器被攻击导致打不开,责任谁来负?

清晨,企业负责人打开电脑,却发现公司网站无法访问,屏幕上只显示冰冷的错误提示。技术团队紧急排查后报告:服务器遭遇恶意攻击,大量非法请求如潮水般涌来,系统最终不堪重负而瘫痪。订单无法处理,客户咨询如石沉大海,品牌形象蒙上阴影。此刻,一个尖锐的问题浮出水面:这场灾难带来的损失,究竟应该由谁来承担?

责任归属的第一层面:服务提供者的义务

从法律角度看,网站运营者与用户之间存在服务合同关系。当用户无法正常访问网站时,运营者首先面临的是对用户的违约责任。《中华人民共和国网络安全法》第二十一条明确要求网络运营者履行安全保护义务,采取防范计算机病毒、网络攻击等危害网络安全行为的技术措施。若运营者未能采取必要的安全防护手段,导致网站被攻陷,应当对用户因此遭受的直接损失承担赔偿责任。

然而,现实往往比法律条文复杂得多。如果运营者能够证明自己已经按照国家标准部署了防火墙、入侵检测系统等安全措施,尽到了“合理注意义务”,但仍未能阻挡新型、复杂的攻击,法院可能会酌情减轻或免除其责任。这就如同银行虽然配备了安保系统,但仍无法完全杜绝高科技抢劫一样,责任认定需要考量防护措施是否与风险程度相匹配。

黑客与第三方因素:责任的转移与分担

毫无疑问,发动攻击的黑客是这场责任链条的始作俑者。《刑法》第二百八十五条、第二百八十六条明确规定了对非法侵入计算机系统、破坏计算机系统功能行为的刑事处罚。一旦抓获,黑客不仅面临刑事责任,还应当承担民事赔偿。但现实中,黑客往往隐匿身份、跨境作案,追查困难,使得这一责任追究常常停留在纸面上。

另一种情况是,如果攻击源于第三方服务提供者的漏洞。例如,网站使用的云服务平台存在安全缺陷,或CDN服务商未能有效过滤恶意流量,那么这些第三方也需承担相应责任。2019年某知名云服务商故障导致大量网站瘫痪的事件,就引发了关于第三方服务商责任边界的热烈讨论。

用户自身的责任:不可忽视的一环

在某些情况下,责任的天平可能会向用户倾斜。如果用户未能及时更新密码,或在多个平台使用相同密码导致撞库攻击,或因点击钓鱼邮件引入恶意软件,那么用户对损失的发生也存在过错。根据《民法典》第一千一百七十三条,被侵权人对同一损害的发生有过错的,可以减轻侵权人的责任。

构建责任共担的网络安全生态

面对日益复杂的网络威胁,将责任完全归于任何单一主体都显得片面而不切实际。理想的解决方案是构建一个责任共担的网络安全生态。

对企业而言,应当建立纵深防御体系,从网络边界、主机系统、应用层到数据层部署多层次防护;制定应急预案,定期进行安全演练;购买网络安全保险,转移潜在风险。对用户来说,需提高安全意识,采用强密码、启用双因素认证、警惕可疑链接。而政府部门则需要完善法律法规,加强跨境执法合作,提升对网络犯罪的威慑力。

在一起典型案例中,某电商平台遭受DDoS攻击导致服务中断,法院最终认定平台已尽基本防护义务,但未能应对大规模攻击存在一定过失,需承担部分赔偿责任;黑客被另案追究刑事责任;而部分损失因用户未能及时保存数据也有所扩大,需自行承担相应后果。这一判决体现了责任分摊的司法理念。

网站打不开的背后,是一场没有硝烟的战争。在数字化生存已成为常态的今天,网络安全不再是技术问题,更是法律问题、管理问题乃至社会问题。唯有各方认清自身责任,协同构建防护网,才能在攻击来临时,既明确“责任谁负”,更确保“安全无忧”。

天津网站开发能做专业高端系统对接开发吗?

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,企业对于网站的需求早已超越了简单的信息展示。许多天津及周边地区的企业在寻求网站开发服务时,都会提出一个核心问题:天津的网站开发团队,是否具备承接专业、高端系统对接开发项目的能力? 答案是肯定的。随着天津科技

0评论2026-02-2081

天津网站开发的设计费用多少?全面解析价格构成

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,拥有一个专业、美观且功能强大的网站,已成为天津企业提升品牌形象、拓展市场渠道的必备工具。然而,许多企业在筹划网站建设时,首先面临的困惑往往是:“在天津进行网站开发,设计费用究竟需要多少?”这个问题的答案并非一

0评论2026-02-2082

天津网站建设的售后保障:四大核心内容解析

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,一个专业、稳定的网站已成为天津企业展示形象、拓展业务的重要窗口。然而,许多企业在完成网站建设后,往往忽略了至关重要的售后保障环节。一个缺乏持续维护与支持的网站,如同没有售后

0评论2026-02-2087

网站建设的域名解析技巧有哪些?

在网站建设的宏大蓝图中,一个精心挑选的域名只是第一步。如何让这个域名真正“活”起来,精准地将全球访客引导至你的网站服务器?这背后离不开一项关键技术——域名解析。掌握其核心技巧,不仅能提升网站的可访问性与稳定性,更是优化用户体验、奠定SEO友

0评论2026-02-2092

网站开发的日常维护怎么做?

一个优秀的网站,绝不仅仅是开发上线就万事大吉。就像一辆汽车需要定期保养,一个网站也需要持续的日常维护,才能确保其稳定、安全、高效地运行,并在搜索引擎中保持良好的表现。那么,网站开发的日常维护究竟包含哪些关键工作?又该如何系统化地进行呢?一、安全维护:构筑网站的第一道防线

0评论2026-02-2052

网站建设如何有效构筑防线,抵御网络黑客攻击?

在数字化浪潮席卷全球的今天,一个企业的官方网站不仅是形象窗口,更是业务核心平台。然而,随着网络技术的普及,网站安全面临的挑战日益严峻。黑客攻击手段层出不穷,从数据窃取到服务瘫痪,每一次成功入侵都可能带来毁灭性打击。因此

0评论2026-02-2063

天津网站开发周期需要多久?全面解析影响因素与时间规划

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,无论是初创企业还是成熟公司,拥有一个专业、功能完善的网站已成为在天津市场立足的基本配置。然而,许多企业在启动网站建设项目时,最常提出的问题便是:“天津网站开发的周期到底需要多久?”这

0评论2026-02-2093

天津网站开发能做微信公众号开发吗?

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,天津的企业和商家纷纷寻求线上转型。许多已经拥有网站的企业主,常常会提出这样一个问题:“我们之前合作的天津网站开发公司,能否也承接微信公众号开发呢?” 这不仅关乎技术能力的延续,更关系到企业能否高效整合数字资源,构建一体化的线上门户。答案是肯定的,但

0评论2026-02-2072

网站开发的安全漏洞检测:构筑数字防线的关键步骤

在数字化浪潮中,网站已成为企业与用户沟通的核心桥梁。然而,这座桥梁若存在安全漏洞,便可能成为攻击者的便捷通道,导致数据泄露、服务中断甚至声誉受损。因此,系统性的安全漏洞检测不仅是技术需求,更是现代网站开发的必备环节。一、安全漏洞检测的核心流

0评论2026-02-2091

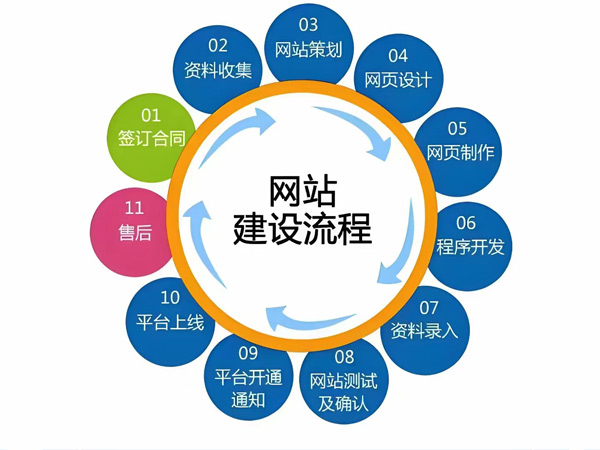

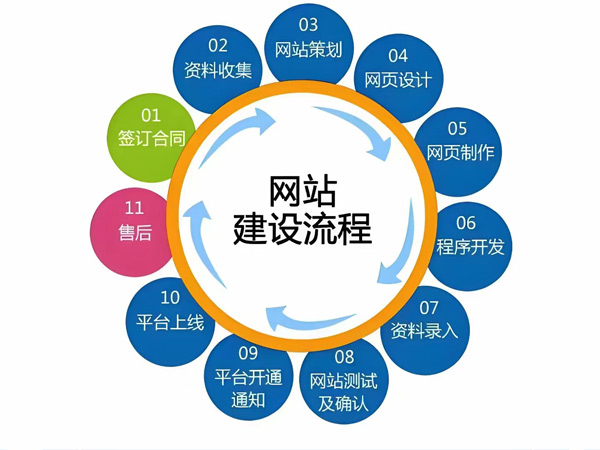

天津网站建设合作流程优化指南:让每一步都清晰顺畅

在天津这座充满活力的商业都市,一个专业、高效的网站已成为企业发展的标配。然而,许多企业在启动网站建设项目时,常因流程不清、沟通不畅而导致项目延期、效果打折。如何让天津网站建设的合作流程走得更顺畅?关键在于建立一套清晰、透明、高效的协作机制。一、前期沟通:明确需求,奠定基石顺

0评论2026-02-2085